A Monarquia Portuguesa

A Monarquia é um regímen no qual um Monarca hereditário é o Chefe de Estado. O Rei, isto é, o Monarca é a função definidora e necessária da Monarquia.

A Monarquia Portuguesa que existiu nos 771 anos do Reino de Portugal e depois, também, dos Algarves foi sempre um modelo único até 1834, mesmo face às monarquias contemporâneas.

Certo é que conheceu diversas nuances, consequência dos diversos estágios que a Nação atravessou, mas também é certo que foi sempre a mais democrática de todas as europeias.

No caso particular de Portugal, e sempre tal aconteceu desde o próprio Rei Fundador Dom Afonso Henriques, o Rei é Aclamado e nunca imposto! O poder do Rei sempre adveio de um pacto com as Cortes – que no fundo era um Congresso de Chefes. Ou seja, o Alçamento do Rei esteve sempre de acordo com o hábito e costumes portugueses no qual o poder do Rei sempre resultou de um pacto firmado com a Comunidade portuguesa reunida em Cortes e, por isso, o Rei de Portugal era Aclamado e não Coroado. Firmado esse pacto, o Rei seria assim o primus inter pares entre os barões do reino, ou seja, apesar do Príncipe herdeiro suceder ao Rei falecido ascendendo ao trono vacante existe depois uma participação dos Três Estados – Clero, Nobreza e Povo – que ratifica essa sucessão sendo que a Aclamação era o acto jurídico que verdadeiramente fazia o Novo Rei.

Assim, nos 771 anos da Monarquia Portuguesa o Rei sempre reinou por delegação da Comunidade portuguesa reunida em Cortes que o Aclamava e fazia Rei e que aos primeiros Monarcas até‘alevantava’ mesmo o Rei entronizado conferindo-lhe dessa forma a dignidade régia por Alçamento ou Aclamação.

Assim, apesar de haver uma imposição formal da coroa nos primeiros Reis, o Rei de Portugal não era Coroado, pois não era a Coroa que o fazia Rei, mas a Aclamação. Aliás, depois de Dom João IV, não havia lugar à colocação da Coroa na cabeça do novo Rei, pois coube ao Restaurador a derradeira vez em que a Coroa dos Reis de Portugal foi cingida, uma vez que esse Monarca ofereceu a Coroa de Portugal a Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, pela protecção concedida durante a Restauração, coroando-a Rainha de Portugal – nas coroações de outros monarcas que haveriam de se seguir, durante a Cerimónia de Aclamação a Coroa Real seria sempre acomodada numa almofada vermelho-púrpura (cor real) ao lado do novo Rei, como símbolo real, e não na cabeça do monarca.

Já mesmo desde o princípio do tempo português que as liberdades municipais eram uma regra essencial de governação. O papel democrático dos municípios tornava-o em real representante de toda a comunidade local diante do Rei que valorizava o apoio popular. Esses conselhos municipais compostos por ‘vizinhos’tinham capacidade política e um enorme conjunto de liberdades fundamentais, regalias e seguranças, normalmente consignadas em carta de Foral – que elencava as matérias relativas à liberdade das pessoas, ao direito de asilo, à defesa dos direitos em juízo, à tributação, à inviolabilidade do domicílio – tudo isto em plena Idade Média. A importância destes concelhos era tal que eram enviados representantes às cúrias extraordinárias, as Cortes, tendo assim participação na governação. Recorde-se a Monarquia democrática da Dinastia de Aviz, esse tempo Real, mas igualmente popular no qual, a qualquer hora do dia ou da noite o Juiz do Povo se poderia apresentar no Paço à Presença do Rei e reclamar de injustiças ou peticionar graças – que diria hoje, Sua Excelência O Senhor Protocolo de Estado sobre isto?!

Com excepção do Reinado de Dom João II em que se tendeu para o regime absoluto, sem órgãos restritivos, ou durante o governo despótico de Pombal, nunca houve propriamente outros períodos de Monarquia Absoluta em Portugal, pois apesar do conceito de poder real como autoridade suprema indiscutível, este encontrava algumas restrições, como por exemplo os privilégios de clero e nobreza, a autonomia dos concelhos e os deveres do Rei. O Rei era um Chefe de Estado que tinha que visar a prossecução do interesse público, do bem da coisa comum e do bem-estar comum, da verdadeira res publica, que jurou valer e garantir na Aclamação. Assim, o Rei tinha de pôr em primeiríssimo lugar os interesses do próprio Povo e da Nação que tem por dever fundamental defender:’em prol do comum e aproveitança da terra’. Essa noção de serviço público enraíza-se na História, que o Rei como ninguém assume e encarna.

Na verdade, o Rei é um servidor da Nação e, por isso pode ser destronado em Cortes extraordinárias, se ele não cumprir qualquer das obrigações inerentes ao seu cargo. O Rei tem de governar rectamente. Rex eris, si recte facias, si non facias, non eris. A Nação não é obrigada a sofrer um Rei injusto. Ora nas repúblicas é bem diferente – para pior -, gozando os presidentes e a generalidade dos representantes dos órgãos de soberania de imunidade perante a Lei, não tendo o Povo outra alternativa que não aguentá-los, mesmo que sejam indignos.

Na obra de 1496, ‘Do Governo da República pelo Rei’, Diogo Lopes Rebelo elenca, já, quais os deveres do Rei:

‘É dever do Rei cumprir o que diz. Lembre-se que não é supremo Rei, a fim de nada fazer de indigno de tão grande nome. Acostume-se a nada dizer de indecoroso e de impróprio de si. Não ouça nem profira palavras desonestas pois que as más falas corrompem os costumes. (…)

É ainda dever do Rei levantar a república na adversidade, conservá-la na prosperidade, e de pequena torná-la grande. Deve, também, considerar que foi colocado à frente dela, não tanto para governar, como para proveito dos cidadãos. (…)

Compete, finalmente, ao Rei pensar na utilidade de seus cidadãos e da república, a ele confiada e entregue. (…) A todos os seus protegerá: nobres, plebeus, incultos, sábios, ricos e pobres, porque o Senhor o fez tutor e pai de muitas gentes.’

No Portugal de Dom João V ‘El-Rei não ignora nada do que se passa, porque cada um tem a liberdade de se dirigir a informá-lo de tudo o que interesse ao bem do Estado ou interesse particularmente aos súbditos’, constatou o francês Marveilleux in «Memórias instrutivas sobre Portugal (1723/26)». Assim, apesar da concentração do poder régio, a Monarquia Portuguesa foi quase sempre oposta à tirania que é um poder de forma, também, talássica, mas não fundamentado no direito, uma vez que a soberania do monarca é sempre limitada por um conjunto normativo que a distingue da ditadura despótica: seja – como no antigo Regime – pelas leis de Deus ou pelas regras de justiça natural, seja hodiernamente nas Monarquias constitucionais pelas leis fundamentais do Estado. Desta forma a Monarquia sempre foi garantia de liberdade, pois não é, nem foi nunca, o governo de um só; antes sim, supõe o respeito de normas superiores que têm que ter em conta o interesse geral, o bem comum – dentro do qual se enquadra a liberdade.

Com Monarquia Constitucional, a partir de 1820, ou melhor 1834 – finda a Guerra Civil –, com o Monarca constitucional o ‘rei reina, mas não governa’, limitando-se a actos não-partidárias e a funções cerimoniais, embora a autoridade executiva máxima sobre o governo fosse realizada pela prerrogativa real do monarca; mas na prática, esses poderes só são utilizados de acordo com leis aprovadas no parlamento ou dentro dos limites da Constituição, porém ‘o Poder Moderador é a chave de toda a organização política e compete privativamente ao Rei, como Chefe supremo da Nação, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais Poderes Políticos.’, como estipulava o Artigo 71.º da Carta Constitucional de 1826.

O Monarca jurava, perante os Pares do Reino e os deputados da Nação, como Soberano, a seguinte Fórmula do juramento na Sessão Real da ratificação do juramento e Aclamação com Rei pela Graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, d’Aquém e d’Além-Mar em África, Senhor da Guiné e da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia, etc.:

‘Juro manter a religião Católica Apostólica Romana, a integridade do Reino, observar e fazer observar a constituição política da Nação portuguesa, e mais leis do Reino, e prover ao bem geral da Nação, quanto em mim couber.’

Durante a Cerimónia de Coroação a Coroa Real estava acomodada numa almofada vermelha ao lado do novo Rei, como símbolo real, e não na cabeça do monarca, e depois do Juramento o Rei recebia o ceptro – símbolo da Justiça – das mãos do camareiro-mor e proferia o Discurso do Trono. De seguida havia o beija-mão. Embora Dom Manuel II fosse o primeiro Rei português a prescindir, mostrando o ensejo de renovação. E finalmente, a Bandeira Real transportada recolhida pelo conde Alferes-mor, e era desfraldada na varanda do Palácio de São Bento e o mesmo Alferes-mor soltava diante do Povo o pregão conhecido como Brado de Aclamação: ’Real! Real! Real! Pelo Muito Alto e Muito Poderoso e Fidelíssimo Rei de Portugal, Dom….’ E o Povo aclamava entusiasticamente o novo Rei. Só assim ficava completa a cerimónia, com a aquiescência do Povo de Portugal!

Um Rei é livre e não preside a um conclave de elites, não é um político que coloca à frente os seus proveitos pessoais, conveniências partidárias, os interesses económico-sociais, ou mesmo pertinácias estrangeiras. Esse sectarismo não acontece com um Monarca, pois o Rei representa a Comunidade como um todo: é o Chefe da Nação!

A Segunda Monarquia Portuguesa

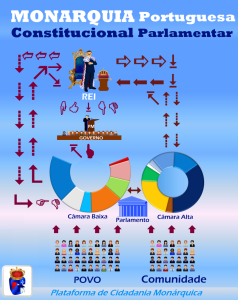

Existem vários modelos de Monarquia, a orgânica ou popular, e, pelo menos dois tipos diferentes de Monarquias Constitucionais no mundo contemporâneo: Executiva e Cerimonial e dentro desta última o Monarca pode ter funções estritamente cerimoniais ou possuir poderes de reserva, o chamado Poder Moderador.

Na Monarquia contemporânea, Constitucional, o Monarca exerce sempre a função de Chefe de Estado de uma entidade política nacional, comummente com carácter vitalício e/ou hereditário, e no caso de uma Monarquia Constitucional Executiva acumula com o Poder Executivo. A Monarquia Constitucional é, assim, um sistema político que reconhece um Monarca eleito ou hereditário como Chefe de Estado, mas em que há uma série de leis fundamentais, conhecidas como Constituição, que limitam os poderes do Monarca. Nas Monarquias executivas, o monarca exerce o poder executivo de forma significativa, embora não absoluta. Por outro lado, nas Monarquias cerimoniais, o monarca tem pouco poder real ou influência política directa. Mas as Monarquias constitucionais com Poder Moderador obedecem a um sistema de separação de poderes, e o Monarca é o chefe, apenas simbólico, do Poder Executivo. A Chefiado Estado é exercida por um Rei; a Chefia do Governo por um Primeiro-Ministro ou o presidente do Conselho de Ministros, a ele cabendo o verdadeiro encargo do Poder Executivo e a direcção das políticas interna e externa do país, além da administração civil como a gerência das contas e dos recursos do País, a implantação das políticas, e a administração militar, de acordo com as leis e Constituição nacionais. Assim, o primeiro-ministro deterá o poder executivo, pois o Monarca adjudica o poder e permanece apenas com a posição de titular. Com o Poder Moderador que competirá privativamente ao Rei, o Monarca será a chave de toda a estrutura política, como Chefe de Estado e Chefe Supremo da Nação, e incansavelmente guardará a manutenção da independência e estabilidade dos mais Poderes Políticos. O primeiro-ministro deterá os poderes do dia-a-dia do governo, enquanto o Monarca continua a ser o chefe-executivo nominal – mas é obrigado pela Constituição a actuar no conselho do Gabinete – e salvaguarda contra um primeiro-ministro que exceda as suas competências e governe contra o bem comum.

Assim, O Rei ou Rainha, pois defendemos a primogenitura igualitária, será o Primeiro Cidadão e o Primeiro Magistrado da Nação.

O Monarca é um de diferentes órgãos do Estado e exerce exclusivamente os poderes que lhe estão consagrados na Constituição, a Lei Suprema e Fundamental de um País.

Cabe ao Parlamento e ao Governo – principalmente ao primeiro-ministro – exercer, respectivamente os poderes legislativo e executivo sob Prerrogativa Real, isto é, em nome do Rei e com os poderes ainda formalmente havidos pelo Monarca, porque a Monarquia Constitucional será sobre a forma de governo de uma Monarquia Parlamentar, que assenta na legitimidade democrática, pois os órgãos que efectivamente exercem o poder político conquistam a sua legalidade e/ou legitimidade das eleições por sufrágio directo e universal. Assim sendo, originariamente, o poder reside no Povo, contudo exerce-se sob a forma de governo monárquico.

Uma Proposta do legislador será apresentada no Parlamento, depois debatida na comissão parlamentar, que depois a remeterá novamente ao Parlamento que a enviará ao Monarca que dará o seu Assentimento Real e todas as leis serão aprovadas em nome do Rei. O Soberano poderá, conceder o Assentimento Real (fazer a proposta tornar-se Lei) ou recusar (vetar a proposta).

A Prerrogativa Real incluirá, ainda, poderes, tais como os de demitir o Governo, dissolver o Parlamento, fazer tratados ou enviar embaixadores e conceder distinções; e obrigações, tais como o dever de defender a Soberania Nacional e manter a Paz. Da mesma forma, nenhuma pessoa poderá aceitar um cargo público importante, sem prestar um juramento de fidelidade ao Rei.

Assim, teremos uma Monarquia em que o Rei será o principal defensor da Coisa Comum e que promoverá o Bem Geral da Nação e que com o seu exemplo de virtude, honestidade e suprapartidário fará reflectir no Parlamento, nas estruturas do poder local – os Municípios – e na sociedade em geral essa probidade inatacável.

É imprescindível um sistema eleitoral que permita a eleição dos deputados pelos eleitores, e não exclusivamente pelos partidos, como sucede com o actual modelo. A eleição dos deputados para o Parlamento deve assentar num sistema de eleição individual, por método maioritário. Só este sistema ampliará o papel democrático do deputado eleito tornando-o em real representante de toda a comunidade do seu círculo eleitoral, imputando-lhe uma responsabilidade individual perante os seus eleitores correspondentes através da criação de vagas para candidaturas autónomas, imprescindíveis para voltar a despertar o interesse e associar-se os cidadãos à política, longe das conveniências salinadas dos partidos políticos do arco do poder. Reforçaria, tal-qualmente, a fiscalização dos que seriam, verdadeiramente, legítimos representantes do Povo que teriam de receber e ouvir os seus eleitores e de corresponder às suas legítimas expectativas.

Na Monarquia Constitucional que prevaleceu de 1820 a 1910, existiam duas Câmaras – uma Câmara Baixa para os Deputados e uma Câmara Alta para os Pares -, mas hoje não nos parece adequado que na Câmara Alta estejam representados apenas os Pares da Nobreza, mas, tal-qualmente, as forças vivas da sociedade, uma vez que, hoje, o nascimento, não pode ser motivo diferenciador, e que conceda privilégios apenas a uns quantos. O Parlamento deve ainda constituir-se em Cortes Gerais sempre que necessário, uma vez que deverá representar toda a sociedade portuguesa. É essa que parece ser a solução mais adequada e representativa.

Esgotado que está o actual modelo de chefia de Estado, assim como o actual sistema político, o exercício da chefia do Estado por um Rei traduzir-se-á num enormíssimo conjunto de benefícios para o cidadão que hoje se encontra quase na posição de um elementar número face ao poder central sem que do processo somatório resulte a genuína representação da vontade dos indivíduos. Também, nesse processo de aumento da expressão dos anseios dos cidadãos e da sua vontade o reforço do poder dos municípios aparece como uma solução para a falta de representação actual. Os municípios encontram-se hoje praticamente esvaziados de poderes e numa dependência gritante face à vontade do poder central. Ora com municípios com maior autonomia e competências, o cidadão pode exercer a sua escolha em função de figuras que reconhece e que pode responsabilizar, se for esse o caso.

Este sistema que vigora actualmente, preserva a primazia do Estado central, distinto é um sistema que amplie o papel democrático dos municípios tornando-o em real representante de toda a comunidade local.

E à cabeça do Estado um REI!

Está, pois, na Hora da SEGUNDA MONARQUIA!

Miguel Villas-Boas