Centenário de uma história de resistência

A chamada Monarquia do Norte, de que se celebram cem anos neste mês de Janeiro, nasceu do movimento das Juntas Militares, criado em meados de 1918. O sidonismo trouxera para a primeira linha da vida política o exército, fortalecido na ala ordeira e decepado na turbulenta ala republicana. Depois da proclamação da república os oficiais monárquicos, estarrecidos com a súbita vitória do pequeno partido que tão pouca implantação tinha no país, não encontraram outra forma de protesto senão a demissão em massa. Gesto de fidelidade bem-intencionado, foi, no entanto, um alto serviço que prestaram à república. Entregaram-lhe sem custos a espontânea depuração do exército, cujos altos comandos puderam então ser ocupados pela oficialidade afecta ao novo regime. Mas em poucos anos as intrigas e as desavenças entre os vencedores do 5 de outubro vieram a dividi-los em campos tão irredutivelmente opostos, que os menos afeiçoados ao republicanismo radical se viram constrangidos a procurar a aliança com as forças monárquicas sobreviventes. Os dois políticos que se opuseram com maior frontalidade ao monopólio do poder exercido pelo partido democrático, Pimenta de Castro e Sidónio Pais, colheram fartos apoios no campo monárquico. Reintegraram grande número de oficiais demitidos e entregaram-lhes postos da mais alta hierarquia. Combateram o sistema de caciquismo e fraude eleitoral de Afonso Costa, apoiando-se no sufrágio universal, tão louvado pelo partido republicano antes de 1910 como temido por ele depois desta data. Também para este propósito se apoiaram na força eleitoral dos monárquicos. De tal modo que se vivia, pelos finais de 1918, num regime republicano governado, em grande parte, por monárquicos. A paz estava restabelecida nas ruas, terminara o regime do tumulto constante, dos confrontos de rua, dos assaltos aos jornais e dos cidadãos diariamente intimidados por bandos desordeiros. Mas ninguém calculava quanto tempo duraria a acalmação. O pior cenário que se podia prever era o do regresso de Afonso Costa e dos seus violentos correligionários. Para impedir semelhante desgraça, um numeroso grupo de oficiais do exército criou o movimento das Juntas Militares, com um programa que se pretendia neutro em matéria política. O ponto principal consistia em impedir que, por morte de Sidónio ou outro motivo, o regime resvalasse de novo para as mãos da “demagogia”, ou seja, do partido democrático. Dentro de poucos meses o movimento das Juntas Militares alastrou a todos os distritos. Regia-se por uma hierarquia militar e tinha o propósito de, dentro de cada regimento, reunir a maioria dos oficiais, de modo que, num cenário de assalto ao poder, os centros de decisão dentro dos quartéis fossem dominados pelos seus oficiais. Dentro das Juntas Militares, os oficiais monárquicos procuraram também obter as maiorias, para que pudessem dirigir a feição de qualquer pronunciamento futuro. Um mês antes da morte de Sidónio, na Junta Militar do Norte, estavam alcançados os dois objectivos: Todos os regimentos eram fiéis à Junta e os oficiais monárquicos predominavam sem contestação. A Junta Militar do Sul estava longe de tão favoráveis resultados.

A monarquia foi proclamada no Porto em Janeiro de 1919, um mês depois da morte de Sidónio, mas já desde a data do assassínio a Junta Militar vinha exercendo sobre as províncias do Norte uma verdadeira tutela política, sobrepondo-se com frequência aos ditames de Lisboa. Nomeava administradores de concelhos, anulava nomeações vindas da capital, discutia e recusava decisões do governo. Os sucessores de Sidónio mostravam-se tíbios e sem convicção no rumo que seguiam, o presidencialismo ia resvalando para o desacreditado regime parlamentar, as cedências aos partidos da república velha vinham acirrar a oposição das juntas. Em 7 de Janeiro o governo foi remodelado por força das negociações entre Lisboa e a Junta Militar do Norte. Os poucos concelhos nortenhos que não reconheciam esta autoridade foram submetidos por um corpo do exército comandado pelo capitão Sá Guimarães. À nomeação de um comandante militar retintamente republicano para Vila Real, reagiu a Junta com uma expedição que cercou a cidade até à exoneração do oficial intruso. Esta atitude de firmeza soberana foi o que conduziu à instalação dos cabecilhas monárquicos na capital do Norte. O predomínio dos oficiais monárquicos nos comandos das unidades era esmagador. Não se previa a possibilidade de concentrar forças republicanas nos distritos a norte do Douro.

Desde o cinco de outubro estava estabelecido, por consenso tácito, que qualquer insurreição monárquica devia ter à cabeça o destemido Paiva Couceiro. O antigo governador de Angola ganhou esse privilégio em 1910, quando se revelou o único oficial capaz de fazer frente à insurreição republicana, e consolidou-o nas duas incursões falhadas, mas altamente louvadas, de 1911 e 1912. Apesar de todas as recomendações de D. Manuel II para que os seus fiéis se mantivessem calmos, ordeiros e pacíficos, abstendo-se de aventuras revolucionárias, os monárquicos militantes, na sua maior parte, admiravam acima de tudo a constante disposição conspirativa de Paiva Couceiro. Ultrapassando a hierarquia da Causa Monárquica, viam nele o verdadeiro chefe e ofereciam-lhe constantemente os seus serviços. Mesmo os oficiais de patentes superiores, não hesitavam em pôr-se sob o seu comando, prontos a qualquer aventura que o “comandante” ordenasse. Desde o tempo das incursões monárquicas Paiva Couceiro agregara em torno de si um pequeno grupo de fidelíssimos veteranos, os “rapazes da Galiza”, que o acompanhavam para todo o lado e seguiam cegamente as suas directivas. Foi com este estado-maior que se dirigiu ao Porto, onde a Junta Militar estava pronta a entregar-lhe o poder. A conspiração estava concentrada entre os meios militares, o círculo íntimo de Paiva Couceiro e um reduzido grupo de civis, próximos do integralismo necessário. Faltava-lhe a ligação aos órgãos dirigentes da Causa Monárquica e a aprovação régia, problema que se contornou com uma carta endereçada a Aires de Ornelas, onde se pedia o seu comentário a um conjunto de propostas um tanto vagas. O lugar-tenente de El-Rei respondeu apontando o seu parecer sobre cada um dos pontos e um dos comentários prestou-se a um famoso equívoco: “go on, palavras de El Rei”, respondia Aires de Ornelas à proposta, que lhe parecia remota, de um movimento insurrecional. Mal sabia ele que o dito movimento estava prestes a rebentar. Para os couceiristas não foi preciso outro encorajamento: estavam sancionados pela vontade régia.

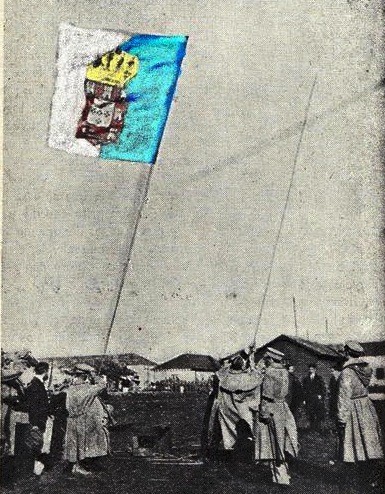

Pela uma hora da tarde do dia 19 de Janeiro encontravam-se reunidos no Monte Pedral contingentes de todos os corpos da guarnição militar. Pouco depois compareceu Paiva Couceiro, acompanhado de uns poucos oficiais da Galiza. O major Satúrio Pires leu a proclamação do “comandante” e de seguida içou-se a bandeira azul e branca. Estava proclamada a monarquia, que de imediato foi reconhecida em seis distritos sem efusão de sangue. Constituiu-se um Junta Governativa do Reino, presidida por Paiva Couceiro. Nos dias seguintes restaurou-se a carta constitucional e toda a simbologia do Reino de Portugal. Foi abolida a lei da separação da igreja e do estado. A preocupação maior da junta governativa, ao longo dos 25 dias que durou, foi a consolidação e defesa do território sujeito à restauração monárquica. A Norte do Douro havia pequenos focos de resistência republicana, que foram vencidos pelas forças enviadas do Porto. A vila de Chaves, onde os monárquicos não conseguiram entrar em 1912, mostrou-se mais uma vez inexpugnável e constituiu o bastião da resistência republicana no Norte do país. A sul do Vouga enfrentaram as forças monárquicas as duas colunas enviadas pelo governo de Lisboa, comandadas pelos generais Abel Hipólito e João Ilharco. A resistência oferecida pelas tropas monárquicas não podia opor grande obstáculo às forças da república, dotadas de superioridade em homens e armamento. O exército republicano era apoiado pela marinha no ataque ao longo da costa, reforço que faltava à Junta Governativa, totalmente privada de meios navais.

O destino da monarquia jogava-se, no entanto, em Lisboa. A reacção da capital aos acontecimentos do Norte foi lenta e hesitante. O governo não tinha autoridade para impor um rumo de acção ao exército. A iniciativa militar dependia daquilo que fosse concertado nas reuniões dos comandantes de regimentos, que começaram logo no dia 19, em ambiente crispado. Desde o primeiro dia se fez sentir uma cisão. Os comandantes de 14 unidades recusavam a adesão ao movimento monárquico, só 4 comandantes se mostravam dispostos a seguir a via revolucionária. Muitos oficiais monárquicos voltavam as costas à rebelião invocando fidelidades pessoais, compromissos com a ordem pública, o respeito pela hierarquia ou simplesmente as reduzidas forças que se dispunham a acompanhar os insurgentes. Entretanto o governo, privado de autoridade entre os militares, recorria à velha receita, chamava às armas em defesa da república os revolucionários civis, sobreviventes da carbonária e da “formiga branca”. Os quartéis de cavalaria 2 e 4 eram os bastiões da monarquia em Lisboa, para eles já se dirigiam grupos de civis, em busca de abrigo contra os bandos republicanos que infestavam a cidade. Avolumavam-se os preparativos para um assalto aos quartéis monárquicos e os comandantes, vendo que não se podiam defender dentro das suas unidades, procuraram um ponto de reunião na serra de Monsanto.

A escolha de Monsanto para local de concentração das forças monárquicas ficou lembrada nos manuais de história como o protótipo da decisão estrategicamente errada. Posição essencialmente defensiva, não permitia que se desencadeasse o ataque contra forças superiores em número e em munições, de onde se seguia uma probabilidade mínima de as aniquilar. Os monárquicos não levavam mantimentos que lhes permitissem resistir a um longo cerco e as munições que tinham esgotaram-se no segundo dia de combates. A artilharia que levavam era de curto alcance, enquanto as tropas governamentais dispunham de peças de longo alcance. Não visavam objectivos militares bem definidos, sobre os quais pudessem concentrar o seu tiro. Evitaram fazer fogo sobre a cidade, o que manteve ao abrigo do tiro a maior parte das unidades militares fiéis ao governo. Do lado contrário beneficiavam das condições opostas. Lutavam contra um inimigo bem localizado, sem capacidade de renovar as munições. Peças de artilharia, tinham-nas em abundância e chegaram-lhes reforços em homens e material ao longo dos dois dias de cerco, além do concurso de civis aguerridos, treinados no manejo das armas e no combate de rua.

Na verdade, Monsanto não foi uma opção estratégica. Todos os oficiais comprometidos reconheceram posteriormente que, se procurassem uma acção eficaz, deveriam ter tomado a ofensiva, ocupando os ministérios e outros pontos chaves da capital. Mas no ambiente carregado de dúvidas em que se encontravam, os poucos oficiais verdadeiramente empenhados em secundar o movimento do Norte tiveram dificuldade em arrastar os hesitantes. Foi perante a ameaça de assaltos aos quartéis que os convenceram a acompanhá-los, e mesmo assim, só depois de se comprometerem a uma acção meramente defensiva. Nascido na atmosfera do desânimo, o movimento de Monsanto estava fadado a uma curta vida. Os conselheiros Aires de Ornelas e João de Azevedo Coutinho, tardiamente envolvidos na conspiração, receberam o comando das forças monárquicas. Durante os dias 23 e 24 de Janeiro os regimentos de cavalaria 2 (lanceiros) e 4, o esquadrão de cavalaria 7, o grupo de baterias a cavalo de Queluz e três corpos menores, acompanhados de 200 praças de outros regimentos e de poucas centenas de civis, resistiram ao ataque de várias baterias de obuses, regimentos de engenharia, metralhadoras e infantaria, além de largas centenas de civis armados pelo governo. Apesar da desproporção de forças, os monárquicos só cederam o terreno quando se lhes esgotaram as munições.

A derrota monárquica em Monsanto anunciou o epílogo próximo da insurreição no Norte. Em Lisboa concentravam-se os regimentos com maior poder de fogo, ninguém acreditava que a província pudesse prevalecer militarmente sobre a capital. Do ponto de vista diplomático a Junta do Porto encontrava-se isolada, nem se sabia ao certo se a rebelião contava com o apoio do rei D. Manuel. As primeiras notícias divulgadas pela imprensa republicana davam conta da reprovação régia, mas quando os monárquicos se concentraram no regimento de lanceiros, a adesão de Aires de Ornelas, lugar-tenente de El-Rei, veio dar uma aprovação de que muito necessitavam os combatentes. Sem a posse da capital, no entanto, nenhuma potência poderia reconhecer o governo monárquico. O Ministro dos Estrangeiros da Junta Governativa, Luís de Magalhães, deslocou-se a Espanha, onde esperava encontrar o rei, mas as notícias sobre o paradeiro de D. Manuel revelaram-se falsas. As energias de Paiva Couceiro eram consumidas na defesa de Lamego, Mirandela, Estarreja, enquanto o pequeno exército monárquico ia cedendo terreno aos generais de Lisboa. No Porto o desânimo ia tomando conta dos quartéis e os menos fervorosos já faziam cálculos sobre o melhor modo de escapar a penas de prisão. A ausência de Paiva Couceiro e de outros chefes militares favoreceu uma conspiração em que se coligaram oficiais republicanos e outros que procuravam apenas uma saída airosa da situação. Em 13 de Fevereiro os membros da Junta Governativa foram surpreendidos por uma revolta que em poucas horas alastrou a vários regimentos. Paiva Couceiro, avisado tardiamente, regressou ao Porto, onde já não encontrou forças que pudessem combater a insurreição.

Ao fim de 25 dias terminava a Monarquia do Norte.

Carlos Bobone

Fonte: Real Associação de Lisboa

Sem comentários:

Enviar um comentário