Fonte: Real Associação do Porto

quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

quarta-feira, 30 de janeiro de 2019

terça-feira, 29 de janeiro de 2019

Regicídio de 1908 - Missa de Sufrágio - Lisboa

No próximo dia 1 de Fevereiro, pelas 19:00, a Real Associação de Lisboa cumpre uma vez mais o doloroso dever de mandar celebrar na Igreja de São Vicente de Fora uma missa de sufrágio pelas almas de Sua Majestade El-Rei Dom Carlos I e de Sua Alteza Real o Príncipe Real Dom Luiz Filipe. Após a cerimónia, presidida pelo Reverendo Padre Gonçalo Portocarrero de Almada, terá lugar a habitual romagem ao Panteão Real, onde Suas Altezas Reais os Senhores Duques de Bragança depositarão uma coroa de flores junto aos túmulos de El-Rei Dom Carlos I e do Príncipe Real Dom Luiz Filipe.

Para mais esclarecimentos contacte-nos através do endereço secretariado@reallisboa.pt, pelo telefone 21 342 81 15 ou presencialmente na nossa Sede nos horários habituais.

Não falte, contamos consigo.

segunda-feira, 28 de janeiro de 2019

domingo, 27 de janeiro de 2019

O polvo

Mas já que estamos nas covas do mar, antes que saiamos delas, temos lá o irmão polvo, contra o qual têm suas queixas, e grandes, não menos que S. Basílio e Santo Ambrósio. O polvo, com aquele seu capelo na cabeça, parece um monge; com aqueles seus raios estendidos, parece uma estrela; com aquele não ter osso nem espinha, parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, testemunham constantemente os dois grandes Doutores da Igreja Latina e Grega, que o dito polvo é o maior traidor do mar. Consiste esta traição do polvo primeiramente em se vestir ou pintar das mesmas cores de todas aquelas coisas a que está pegado. As cores, que no camaleão são gala, no polvo são malícia; as figuras, que em Proteu são fábula, no polvo são verdade e artifício. Se está nos limos, faz-se verde; se está na areia, faz-se branco; se está no lodo, faz-se pardo: e se está em alguma pedra, como mais ordinariamente costuma estar, faz-se da cor da mesma pedra. E daqui que sucede? Sucede que o outro peixe, inocente da traição, vai passando desacautelado, e o salteador, que está de emboscada dentro do seu próprio engano, lança-lhe os braços de repente, e fá-lo prisioneiro. Fizera mais Judas? Não fizera mais; porque nem fez tanto. Judas abraçou a Cristo, mas outros o prenderam; o polvo é o que abraça e mais o que prende.

Judas com os braços fez o sinal, e o polvo dos próprios braços faz as cordas. Judas é verdade que foi traidor, mas com lanternas diante; traçou a traição às escuras, mas executou-a muito às claras. O polvo, escurecendo-se a si, tira a vista aos outros, e a primeira traição e roubo que faz, é à luz, para que não distinga as cores. Vê, peixe aleivoso e vil, qual é a tua maldade, pois Judas em tua comparação já é menos traidor.

Oh! que excesso tão afrontoso e tão indigno de um elemento tão puro, tão claro e tão cristalino como o da água, espelho natural não só da terra, senão do mesmo céu! Lá disse o Profeta, por encarecimento, que nas nuvens do ar, até a água é escura: Tenebrosa aqua in nubibus aeris. E disse nomeadamente nas nuvens do ar, para atribuir a escuridade ao outro elemento e não à água, a qual em seu próprio elemento é sempre clara, diáfana e transparente, em que nada se pode ocultar, encobrir, nem dissimular. E que neste mesmo elemento se crie, se conserve e se exercite com tanto dano do bem público, um monstro tão dissimulado, tão fingido, tão astuto, tão enganoso e tão conhecidamente traidor!

Vejo, peixes, que pelo conhecimento que tendes das terras em que batem os vossos mares, me estais respondendo e convindo, que também nelas há falsidade, enganos, fingimentos, embustes, ciladas e muito maiores e mais perniciosas traições. E sobre o mesmo sujeito que defendeis, também podereis aplicar aos semelhantes outra propriedade muito própria; mas pois vós a calais, eu também a calo. Com grande confusão, porém, vos confesso tudo, e muito mais do que dizeis, pois o não posso negar. Mas ponde os olhos em António, vosso pregador, e vereis nele o mais puro exemplar da candura, da sinceridade e da verdade, onde nunca houve dolo, fingimento ou engano. E sabei também que, para haver tudo isto em cada um de nós, bastava antigamente ser Português, não era necessário ser santo.

Pe. António Vieira in «Sermão de Santo António aos Peixes», 1654

Fonte: Veritatis

sábado, 26 de janeiro de 2019

Afonso Lopes Vieira: Presente!

Nesta época de crise, desalento e pobreza, em que se começa a ter

dúvidas sobre a viabilidade de PORTUGAL, faz-nos bem recordar, ainda

que seja com um sorriso, este poema do poeta AFONSO LOPES VIEIRA...

Por uma vez, alguém, que contrariando este fado português se mostra

cheio de um amor próprio que nos devia inspirar

Pois bem

por Afonso Lopes Vieira (1878 - 1946)dúvidas sobre a viabilidade de PORTUGAL, faz-nos bem recordar, ainda

que seja com um sorriso, este poema do poeta AFONSO LOPES VIEIRA...

Por uma vez, alguém, que contrariando este fado português se mostra

cheio de um amor próprio que nos devia inspirar

Pois bem

Se um inglês ao passar me olhar com desdém,

num sorriso de dó eu pensarei: — Pois bem!

se tens agora o mar e a tua esquadra ingente,

fui eu que te ensinei a nadar, simplesmente.

Se nas Índias flutua essa bandeira inglesa,

fui eu que t'as cedi num dote de princesa.

e para te ensinar a ser correcto já,

coloquei-te na mão a xícara de chá...

E se for um francês que me olhar com desdém,

num sorriso de dó eu pensarei: — Pois bem!

Recorda-te que eu tenho esta vaidade imensa

de ter sido cigarra antes da Provença.

Rabelais, o teu génio, aluno eu o ensinei

Antes de Montgolfier, um século! Voei

E do teu Imperador as águias vitoriosas

fui eu que as depenei primeiro, e ás gloriosas

o Encoberto as levou, enxotando-as no ar,

por essa Espanha acima, até casa a coxear

E se um Yankee for que me olhar com desdém,

Num sorriso de dó eu pensarei: — Pois bem!

Quando um dia arribei á orla da floresta,

Wilson estava nu e de penas na testa.

Olhava para mim o vermelho doutor,

— eu era então o João Fernandes Labrador...

E o rumo que seguiste a caminho da guerra

Fui eu que to marquei, descobrindo a tua terra.

Se for um Alemão que me olhar com desdém,

num sorriso de dó eu pensarei: — Pois bem!

Eras ainda a horda e eu orgulho divino,

Tinha em veias azuis gentil sangue latino.

Siguefredo esse herói, afinal é um tenor...

Siguefredos hei mil, mas de real valor.

Os meus deuses do mar, que Valhala de Glória!

Os Nibelungos meus estão vivos na História.

Se for um Japonês que me olhar com desdém,

num sorriso de dó eu pensarei: — Pois bem!

Vê no museu Guimet um painel que lá brilha!

Sou eu que num baixel levei a Europa á tua ilha!

Fui eu que te ensinei a dar tiros, ó raça

belicosa do mundo e do futuro ameaça.

Fernão Mendes Zeimoto e outros da minha guarda

foram-te pôr ao ombro a primeira espingarda.

Enfim, sob o desdém dos olhares, olho os céus;

Vejo no firmamento as estrelas de Deus,

e penso que não são oceanos, continentes,

as pérolas em monte e os diamantes ardentes,

que em meu orgulho calmo e enorme estão fulgindo:

— São estrelas no céu que o meu olhar, subindo,

extasiado fixou pela primeira vez...

Estrelas coroai meu sonho Português!

P.S.

A um Espanhol, claro está, nunca direi: — Pois bem!

Não concebo sequer que me olhe com desdém.

Fonte: O Adamastor

sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

A portuguesa que foi rainha de Inglaterra

Portugal foi governado pela dinastia espanhola dos Habsburgos entre 1580 e 1640. Após a revolta dos portugueses em 1640, estes aclamaram a independência e Espanha declarou-nos guerra. A guerra foi longa e difícil. Durou 28 longos anos. Opôs Portugal ao maior império de então.

O novo rei português precisava de aliados na guerra e encontrou a solução no casamento de uma das suas filhas (Catarina) com o rei Carlos II de Inglaterra. A negociação do casamento foi muito difícil.

Carlos II tinha motivos para desejar, mas também para temer o casamento. Receava que isso pudesse reacender a guerra entre a Inglaterra e a Espanha.

Hoje, diríamos que saiu a sorte grande a Carlos II. Porquê?

A Inglaterra encontrava-se em grandes dificuldades financeiras e praticamente falida. Vinha de uma penosa guerra civil, que assolou o país e algum tempo antes disso, tinha estado envolvida na guerra dos cem anos com a França, (que durou mais de cem anos) e que fez nascer a “grande” Joana D´Arc.

E o que ganhou a Inglaterra com este negócio do casamento? O tratado de casamento foi assinado a 23 de junho de 1661, dando aos ingleses Tânger no norte da África e as sete ilhas de Bombaim na Ásia (nascia assim o domínio inglês na Índia, que pertenceu a Inglaterra até ao Séc. XX, até aparecer um Sr. chamado Ghandi) para além de privilégios comerciais no Brasil e nas Índias, liberdade religiosa e comercial em Portugal e dois milhões de coroas portuguesas!

Com isto, Portugal conseguiu (supostamente) apoio militar e naval contra a Espanha e liberdade religiosa para Catarina na Inglaterra, embora o efectivo apoio inglês tenha sido, no mínimo, bastante questionável.

O que é certo, é que com estes simples casamento, dava-se inicio à expansão e criação do império inglês.

Falta referir a enorme importância e repercussão que D. Catarina de Bragança, teve nos ingleses, como por exemplo a introdução do famoso chá das 5 que foi por ela instituído,uma orquestra de músicos portugueses que viajou com ela e foi por sua mão que se ouviu a primeira ópera em Inglaterra, a compota de laranja a que os ingleses chamam de “marmalade”, usando erradamente, o termo português marmelada, porque a marmelada portuguesa já tinha sido introduzida na Inglaterra em 1495. Influenciou ainda o modo de vestir, pois introduziu a saia curta. Naquele tempo saia curta era acima do tornozelo e Catarina escandalizou a corte inglesa por mostrar os pés, o que era considerado de “mau-gosto”.

A importância dela foi tal que foi dado pelos ingleses ao maior bairro de Nova York, um nome em sua homenagem e que provavelmente já ouviram falar, dado ser um dos mais importantes do mundo… Queens!

Cristiano Santos

Fonte: Nova Portugalidade

quinta-feira, 24 de janeiro de 2019

Da desigualdade natural

O primeiro princípio a pôr em evidência é que o homem deve aceitar com paciência a sua condição: é impossível que na sociedade civil todos sejam elevados ao mesmo nível. É, sem dúvida, isto o que desejam os Socialistas; mas contra a natureza todos os esforços são vãos. Foi ela, realmente, que estabeleceu entre os homens diferenças tão multíplices como profundas; diferenças de inteligência, de talento, de habilidade, de saúde, de força; diferenças necessárias, de onde nasce espontaneamente a desigualdade das condições. Esta desigualdade, por outro lado, reverte em proveito de todos, tanto da sociedade como dos indivíduos; porque a vida social requer um organismo muito variado e funções muito diversas, e o que leva precisamente os homens a partilharem estas funções é, principalmente, a diferença das suas respectivas condições.

Papa Leão XIII in «Rerum Novarum», 1891

Fonte: Veritatis

quarta-feira, 23 de janeiro de 2019

MONARQUIA REALISTA

A Monarquia Portuguesa terá um Rei que governará, à frente dum governo escolhido e presidido por ele próprio, será hereditária, católica, nacional, patriótica, tradicionalista, orgânica, e terá Cortes Gerais, com poderes consultivos e deliberativos, sendo compostas pelos representantes eleitos de todas as corporações (associações profissionais) e regiões (províncias e municípios). Simples e eficaz. Será assim no futuro, na linha da tradição nacional; ou então não valerá a pena restaurá-la.

JOÃO MARCHANTE

Fonte: Eternas Saudades do Futuro

JOÃO MARCHANTE

Fonte: Eternas Saudades do Futuro

terça-feira, 22 de janeiro de 2019

O Leão de Judá e Portugal

Em 1963, ocupava o posto de embaixador de Portugal na Etiópia Martim Machado de Faria e Maia, pai do embaixador António Félix Faria e Maia que tive a honra de conhecer durante a minha residência na Tailândia. Era conhecida a grande estima que o Leão de Judá tinha por Portugal, velho aliado da Etiópia desde o século XVI. Estivera em Lisboa em 1959 e agradecera tardiamente o apoio que o nosso país dera na SDN ao antigo reino africano em 1935, por ocasião da agressão italiana.

O Rei dos Reis pediu ao nosso embaixador que comparecesse no palácio imperial para com ele tratar de matéria importante. Faria e Maia já sabia ao que ia mas, ao chegar, espantou-se pela afabilidade com que foi recebido pelo Poder da Trindade (Hailé Selassié). O imperador levantou-se e dirigiu-se ao nosso diplomata, pedindo-lhe que se sentasse. Depois, desenvolveu um interminável circunlóquio sobre as recordações da sua visita a Lisboa, as velhas guerras do século XVI, o cristianismo que unia os dois povos, as diferenças entre Portugal e as restantes potências ocidentais.

"Pois bem, senhor embaixador, em memória de tudo o que nos une e como testemunho da nossa profunda admiração e reconhecimento por Portugal, gostaria de o informar que tenciono inaugurar um estátua em honra de Cristóvão da Gama". De súbito, perdeu o controlo, a voz embargou-se-lhe, desviou o olhar e informou o nosso embaixador que aquele seria, talvez, o último encontro, pois o seu país, agora sede da Organização da Unidade Africana, fora pressionado a cortar relações diplomáticas com Portugal. Depois, visivelmente comovido, o imperador pediu ao diplomata que transmitisse ao Chefe de Estado português e ao Presidente do Conselho os mais sinceros votos, insistindo depois em acompanhar o nosso embaixador até à porta. Pergunto-me se hoje algum estadista teria tais cuidados por nós, portugueses.

MCB

Fonte: Nova Portugalidade

segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

SS. AA. RR., Os Duques de Bragança na real inauguração de um hotel no Dubai

Inauguration royale de l’hôtel Emerald Kempinski à Dubaï

Fabuleuse inauguration de l’hôtel Emerald Kempinski à Dubai en présence notamment du prince de Venise, du duc et de la duchesse de Bragance et de leur fils le prince Dinis, du prince Léka et de la princesse Elia des Albanais, de la grande-duchesse Maria de Russie.

Fonte: Noblesse & Royautés

domingo, 20 de janeiro de 2019

A Portugalidade explicada por José Hermano Saraiva

“Isto é que é muito importante. É que existiu, e continua a existir, um Oriente português que nada tem a ver com a política. Eu há muitos anos publiquei um livro chamado “A formação do espaço português” em que acentuo exactamente isso: Portugal não era um Estado, não era uma organização política. Era uma ideia, era um “espaço de missão, como eu lá chamo. Onde quer que houvesse portugueses e se rezasse em português, eles diziam que eram portugueses. Essa ideia continua hoje a ser verdadeira.”

«O principal responsável por esta exposição, o dr. Miguel Castelo-Branco, contou-me há momentos que quando apresentou o seu passaporte lá na alfândega [na Tailândia], o funcionário viu e disse: “Português? Ah, tem graça. Eu também sou português”. Ele ficou espantado com um asiático que lhe dizia que era português e lhe falava em inglês e disse “Mas português porquê?” “Bom, eu também sou cristão.”»

“A ideia da Portugalidade, do império português, não tem nada a ver com organização política, com obediência a um senhor. Não, é uma ideia espiritual. É uma comunidade de gente que acredita talvez no mesmo Deus, embora sob formas muito diferentes, é uma comunidade dispersa pelo mundo. E isso lembra muito a comunidade judaica. O espaço português não é um Estado, não é um país, não é um império, não é um domínio. Não, é sobretudo uma ideia. E isso continua a ser. Continua a haver a ideia de um Portugal, de um português que eles [os portugueses do Oriente] não sabem já bem o que é. Ligam vagamente com tradições religiosas, com o culto de antepassados, com vários viajantes que ali passaram. E os nossos diplomatas, com toda a razão, sublinham a urgência política que é organizar, dar consciência, dar instituições a essa realidade espiritual e cultural que persiste na Ásia apesar de todas as transformações políticas.”

José Hermano Saraiva em “A Alma e a Gente”, emissão de 5 de Fevereiro de 2005 sobre “Os portugueses do Oriente”

Fonte: Nova Portugalidade

sábado, 19 de janeiro de 2019

A Monarquia do Norte e o Cerco de Monsanto

Centenário de uma história de resistência

A chamada Monarquia do Norte, de que se celebram cem anos neste mês de Janeiro, nasceu do movimento das Juntas Militares, criado em meados de 1918. O sidonismo trouxera para a primeira linha da vida política o exército, fortalecido na ala ordeira e decepado na turbulenta ala republicana. Depois da proclamação da república os oficiais monárquicos, estarrecidos com a súbita vitória do pequeno partido que tão pouca implantação tinha no país, não encontraram outra forma de protesto senão a demissão em massa. Gesto de fidelidade bem-intencionado, foi, no entanto, um alto serviço que prestaram à república. Entregaram-lhe sem custos a espontânea depuração do exército, cujos altos comandos puderam então ser ocupados pela oficialidade afecta ao novo regime. Mas em poucos anos as intrigas e as desavenças entre os vencedores do 5 de outubro vieram a dividi-los em campos tão irredutivelmente opostos, que os menos afeiçoados ao republicanismo radical se viram constrangidos a procurar a aliança com as forças monárquicas sobreviventes. Os dois políticos que se opuseram com maior frontalidade ao monopólio do poder exercido pelo partido democrático, Pimenta de Castro e Sidónio Pais, colheram fartos apoios no campo monárquico. Reintegraram grande número de oficiais demitidos e entregaram-lhes postos da mais alta hierarquia. Combateram o sistema de caciquismo e fraude eleitoral de Afonso Costa, apoiando-se no sufrágio universal, tão louvado pelo partido republicano antes de 1910 como temido por ele depois desta data. Também para este propósito se apoiaram na força eleitoral dos monárquicos. De tal modo que se vivia, pelos finais de 1918, num regime republicano governado, em grande parte, por monárquicos. A paz estava restabelecida nas ruas, terminara o regime do tumulto constante, dos confrontos de rua, dos assaltos aos jornais e dos cidadãos diariamente intimidados por bandos desordeiros. Mas ninguém calculava quanto tempo duraria a acalmação. O pior cenário que se podia prever era o do regresso de Afonso Costa e dos seus violentos correligionários. Para impedir semelhante desgraça, um numeroso grupo de oficiais do exército criou o movimento das Juntas Militares, com um programa que se pretendia neutro em matéria política. O ponto principal consistia em impedir que, por morte de Sidónio ou outro motivo, o regime resvalasse de novo para as mãos da “demagogia”, ou seja, do partido democrático. Dentro de poucos meses o movimento das Juntas Militares alastrou a todos os distritos. Regia-se por uma hierarquia militar e tinha o propósito de, dentro de cada regimento, reunir a maioria dos oficiais, de modo que, num cenário de assalto ao poder, os centros de decisão dentro dos quartéis fossem dominados pelos seus oficiais. Dentro das Juntas Militares, os oficiais monárquicos procuraram também obter as maiorias, para que pudessem dirigir a feição de qualquer pronunciamento futuro. Um mês antes da morte de Sidónio, na Junta Militar do Norte, estavam alcançados os dois objectivos: Todos os regimentos eram fiéis à Junta e os oficiais monárquicos predominavam sem contestação. A Junta Militar do Sul estava longe de tão favoráveis resultados.

A monarquia foi proclamada no Porto em Janeiro de 1919, um mês depois da morte de Sidónio, mas já desde a data do assassínio a Junta Militar vinha exercendo sobre as províncias do Norte uma verdadeira tutela política, sobrepondo-se com frequência aos ditames de Lisboa. Nomeava administradores de concelhos, anulava nomeações vindas da capital, discutia e recusava decisões do governo. Os sucessores de Sidónio mostravam-se tíbios e sem convicção no rumo que seguiam, o presidencialismo ia resvalando para o desacreditado regime parlamentar, as cedências aos partidos da república velha vinham acirrar a oposição das juntas. Em 7 de Janeiro o governo foi remodelado por força das negociações entre Lisboa e a Junta Militar do Norte. Os poucos concelhos nortenhos que não reconheciam esta autoridade foram submetidos por um corpo do exército comandado pelo capitão Sá Guimarães. À nomeação de um comandante militar retintamente republicano para Vila Real, reagiu a Junta com uma expedição que cercou a cidade até à exoneração do oficial intruso. Esta atitude de firmeza soberana foi o que conduziu à instalação dos cabecilhas monárquicos na capital do Norte. O predomínio dos oficiais monárquicos nos comandos das unidades era esmagador. Não se previa a possibilidade de concentrar forças republicanas nos distritos a norte do Douro.

Desde o cinco de outubro estava estabelecido, por consenso tácito, que qualquer insurreição monárquica devia ter à cabeça o destemido Paiva Couceiro. O antigo governador de Angola ganhou esse privilégio em 1910, quando se revelou o único oficial capaz de fazer frente à insurreição republicana, e consolidou-o nas duas incursões falhadas, mas altamente louvadas, de 1911 e 1912. Apesar de todas as recomendações de D. Manuel II para que os seus fiéis se mantivessem calmos, ordeiros e pacíficos, abstendo-se de aventuras revolucionárias, os monárquicos militantes, na sua maior parte, admiravam acima de tudo a constante disposição conspirativa de Paiva Couceiro. Ultrapassando a hierarquia da Causa Monárquica, viam nele o verdadeiro chefe e ofereciam-lhe constantemente os seus serviços. Mesmo os oficiais de patentes superiores, não hesitavam em pôr-se sob o seu comando, prontos a qualquer aventura que o “comandante” ordenasse. Desde o tempo das incursões monárquicas Paiva Couceiro agregara em torno de si um pequeno grupo de fidelíssimos veteranos, os “rapazes da Galiza”, que o acompanhavam para todo o lado e seguiam cegamente as suas directivas. Foi com este estado-maior que se dirigiu ao Porto, onde a Junta Militar estava pronta a entregar-lhe o poder. A conspiração estava concentrada entre os meios militares, o círculo íntimo de Paiva Couceiro e um reduzido grupo de civis, próximos do integralismo necessário. Faltava-lhe a ligação aos órgãos dirigentes da Causa Monárquica e a aprovação régia, problema que se contornou com uma carta endereçada a Aires de Ornelas, onde se pedia o seu comentário a um conjunto de propostas um tanto vagas. O lugar-tenente de El-Rei respondeu apontando o seu parecer sobre cada um dos pontos e um dos comentários prestou-se a um famoso equívoco: “go on, palavras de El Rei”, respondia Aires de Ornelas à proposta, que lhe parecia remota, de um movimento insurrecional. Mal sabia ele que o dito movimento estava prestes a rebentar. Para os couceiristas não foi preciso outro encorajamento: estavam sancionados pela vontade régia.

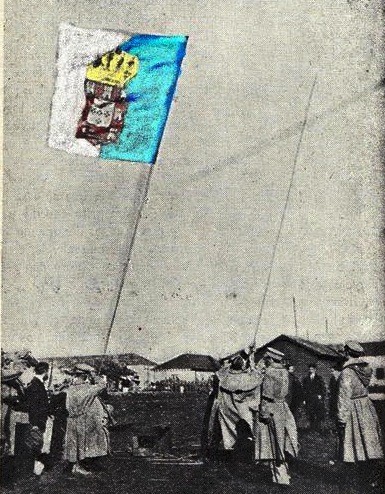

Pela uma hora da tarde do dia 19 de Janeiro encontravam-se reunidos no Monte Pedral contingentes de todos os corpos da guarnição militar. Pouco depois compareceu Paiva Couceiro, acompanhado de uns poucos oficiais da Galiza. O major Satúrio Pires leu a proclamação do “comandante” e de seguida içou-se a bandeira azul e branca. Estava proclamada a monarquia, que de imediato foi reconhecida em seis distritos sem efusão de sangue. Constituiu-se um Junta Governativa do Reino, presidida por Paiva Couceiro. Nos dias seguintes restaurou-se a carta constitucional e toda a simbologia do Reino de Portugal. Foi abolida a lei da separação da igreja e do estado. A preocupação maior da junta governativa, ao longo dos 25 dias que durou, foi a consolidação e defesa do território sujeito à restauração monárquica. A Norte do Douro havia pequenos focos de resistência republicana, que foram vencidos pelas forças enviadas do Porto. A vila de Chaves, onde os monárquicos não conseguiram entrar em 1912, mostrou-se mais uma vez inexpugnável e constituiu o bastião da resistência republicana no Norte do país. A sul do Vouga enfrentaram as forças monárquicas as duas colunas enviadas pelo governo de Lisboa, comandadas pelos generais Abel Hipólito e João Ilharco. A resistência oferecida pelas tropas monárquicas não podia opor grande obstáculo às forças da república, dotadas de superioridade em homens e armamento. O exército republicano era apoiado pela marinha no ataque ao longo da costa, reforço que faltava à Junta Governativa, totalmente privada de meios navais.

O destino da monarquia jogava-se, no entanto, em Lisboa. A reacção da capital aos acontecimentos do Norte foi lenta e hesitante. O governo não tinha autoridade para impor um rumo de acção ao exército. A iniciativa militar dependia daquilo que fosse concertado nas reuniões dos comandantes de regimentos, que começaram logo no dia 19, em ambiente crispado. Desde o primeiro dia se fez sentir uma cisão. Os comandantes de 14 unidades recusavam a adesão ao movimento monárquico, só 4 comandantes se mostravam dispostos a seguir a via revolucionária. Muitos oficiais monárquicos voltavam as costas à rebelião invocando fidelidades pessoais, compromissos com a ordem pública, o respeito pela hierarquia ou simplesmente as reduzidas forças que se dispunham a acompanhar os insurgentes. Entretanto o governo, privado de autoridade entre os militares, recorria à velha receita, chamava às armas em defesa da república os revolucionários civis, sobreviventes da carbonária e da “formiga branca”. Os quartéis de cavalaria 2 e 4 eram os bastiões da monarquia em Lisboa, para eles já se dirigiam grupos de civis, em busca de abrigo contra os bandos republicanos que infestavam a cidade. Avolumavam-se os preparativos para um assalto aos quartéis monárquicos e os comandantes, vendo que não se podiam defender dentro das suas unidades, procuraram um ponto de reunião na serra de Monsanto.

A escolha de Monsanto para local de concentração das forças monárquicas ficou lembrada nos manuais de história como o protótipo da decisão estrategicamente errada. Posição essencialmente defensiva, não permitia que se desencadeasse o ataque contra forças superiores em número e em munições, de onde se seguia uma probabilidade mínima de as aniquilar. Os monárquicos não levavam mantimentos que lhes permitissem resistir a um longo cerco e as munições que tinham esgotaram-se no segundo dia de combates. A artilharia que levavam era de curto alcance, enquanto as tropas governamentais dispunham de peças de longo alcance. Não visavam objectivos militares bem definidos, sobre os quais pudessem concentrar o seu tiro. Evitaram fazer fogo sobre a cidade, o que manteve ao abrigo do tiro a maior parte das unidades militares fiéis ao governo. Do lado contrário beneficiavam das condições opostas. Lutavam contra um inimigo bem localizado, sem capacidade de renovar as munições. Peças de artilharia, tinham-nas em abundância e chegaram-lhes reforços em homens e material ao longo dos dois dias de cerco, além do concurso de civis aguerridos, treinados no manejo das armas e no combate de rua.

Na verdade, Monsanto não foi uma opção estratégica. Todos os oficiais comprometidos reconheceram posteriormente que, se procurassem uma acção eficaz, deveriam ter tomado a ofensiva, ocupando os ministérios e outros pontos chaves da capital. Mas no ambiente carregado de dúvidas em que se encontravam, os poucos oficiais verdadeiramente empenhados em secundar o movimento do Norte tiveram dificuldade em arrastar os hesitantes. Foi perante a ameaça de assaltos aos quartéis que os convenceram a acompanhá-los, e mesmo assim, só depois de se comprometerem a uma acção meramente defensiva. Nascido na atmosfera do desânimo, o movimento de Monsanto estava fadado a uma curta vida. Os conselheiros Aires de Ornelas e João de Azevedo Coutinho, tardiamente envolvidos na conspiração, receberam o comando das forças monárquicas. Durante os dias 23 e 24 de Janeiro os regimentos de cavalaria 2 (lanceiros) e 4, o esquadrão de cavalaria 7, o grupo de baterias a cavalo de Queluz e três corpos menores, acompanhados de 200 praças de outros regimentos e de poucas centenas de civis, resistiram ao ataque de várias baterias de obuses, regimentos de engenharia, metralhadoras e infantaria, além de largas centenas de civis armados pelo governo. Apesar da desproporção de forças, os monárquicos só cederam o terreno quando se lhes esgotaram as munições.

A derrota monárquica em Monsanto anunciou o epílogo próximo da insurreição no Norte. Em Lisboa concentravam-se os regimentos com maior poder de fogo, ninguém acreditava que a província pudesse prevalecer militarmente sobre a capital. Do ponto de vista diplomático a Junta do Porto encontrava-se isolada, nem se sabia ao certo se a rebelião contava com o apoio do rei D. Manuel. As primeiras notícias divulgadas pela imprensa republicana davam conta da reprovação régia, mas quando os monárquicos se concentraram no regimento de lanceiros, a adesão de Aires de Ornelas, lugar-tenente de El-Rei, veio dar uma aprovação de que muito necessitavam os combatentes. Sem a posse da capital, no entanto, nenhuma potência poderia reconhecer o governo monárquico. O Ministro dos Estrangeiros da Junta Governativa, Luís de Magalhães, deslocou-se a Espanha, onde esperava encontrar o rei, mas as notícias sobre o paradeiro de D. Manuel revelaram-se falsas. As energias de Paiva Couceiro eram consumidas na defesa de Lamego, Mirandela, Estarreja, enquanto o pequeno exército monárquico ia cedendo terreno aos generais de Lisboa. No Porto o desânimo ia tomando conta dos quartéis e os menos fervorosos já faziam cálculos sobre o melhor modo de escapar a penas de prisão. A ausência de Paiva Couceiro e de outros chefes militares favoreceu uma conspiração em que se coligaram oficiais republicanos e outros que procuravam apenas uma saída airosa da situação. Em 13 de Fevereiro os membros da Junta Governativa foram surpreendidos por uma revolta que em poucas horas alastrou a vários regimentos. Paiva Couceiro, avisado tardiamente, regressou ao Porto, onde já não encontrou forças que pudessem combater a insurreição.

Ao fim de 25 dias terminava a Monarquia do Norte.

Carlos Bobone

Fonte: Real Associação de Lisboa

sexta-feira, 18 de janeiro de 2019

Causas perdidas

'Senhor, já que a dor é nossa e a fraqueza que ela tem

Dá-nos ao menos a força de a não mostrar a ninguém.'

Fernando Pessoa

O interregno, e particularmente este, já se viu que é uma causa perdida. O tema tem vindo a perder interesse e o autor não consegue dar-lhe o brilho que merece. Se me perguntarem se ainda acredito num Portugal monárquico eu respondo que sim, com a convicção da primeira hora. A convicção de quem gosta de ser independente. Sinto no entanto que será preciso acontecer muita coisa para que os portugueses se apercebam do logro em que caíram. E isso talvez ainda demore. Um nó górdio que terão de desatar sozinhos. É tarefa para outras gerações, gente mais nova, gente preparada para responder ao estado de decomposição a que chegámos. A que chegou o mundo em que vivemos.

Saudações monárquicas

Fonte: Interregno

quinta-feira, 17 de janeiro de 2019

D. Afonso de Bragança vai liderar uma nova acção de reflorestação na Serra da Estrela e na Serra da Gardunha

Nos dias 16 e 17 de Fevereiro, SAR o Senhor D. Afonso, o príncipe da Beira, vai liderar uma nova acção de reflorestação na Serra da Estrela e na Serra da Gardunha, em parceria com as Câmaras Municipais da Covilhã e do Fundão.

Pela Causa Maior que é Portugal!

Fonte: A Monarquia Portuguesa

quarta-feira, 16 de janeiro de 2019

Requiem Por El-Rei e pelo Príncipe Real - Lançamento

Convidamos os nossos associados e amigos a marcar presença no lançamento do livro "Requiem Por El-Rei e pelo Príncipe Real", uma colecção de sete homilias do Reverendo Pe. Gonçalo Portocarrero de Almada publicadas agora sob a chancela Razões Reais da Real Associação de Lisboa que terá lugar no próximo dia 24 de Janeiro pelas 18:30 na Livraria Ferin. A obra, uma comovente homenagem aos nossos malogrados príncipes, será apresentada por Nuno Pombo e o evento contará com a presença do autor que, no final, estará disponível para uma sessão de autógrafos.

Contamos com a sua presença, a entrada é livre.

Fonte: Real Associação de Lisboa

terça-feira, 15 de janeiro de 2019

Despotismo e Absolutismo

Deve notar-se, que quando estes autores escreveram sobre a natureza dos governos despóticos, tomaram sempre o dos Turcos para exemplo: e como a autoridade dos Sultões se exercitou quase sempre com muita crueldade e violência para com os povos que governavam, concluirão logo, que a ideia de governo despótico incluía necessariamente em si as ideias de barbaridade, de injustiça e de crueza. Não era sem fim particular esta maneira de discorrer. Tratava-se de tornar odiosos todos os governos monárquicos absolutos, entre os quais e os despóticos não estabeleciam diferença essencial; e por este motivo escolheram para base dos seus raciocínios o governo dos Turcos com preferência a uma imensidade de governos da Ásia e da Europa, e ainda da África e da América, que, posto que absolutos e até mesmo despóticos, se não acomodavam tão facilmente ao seu modo de discorrer.

Por que motivo, sendo o governo de Roma no tempo dos Reis, e ainda mesmo no tempo dos cônsules até o estabelecimento dos decênviros, o dos Egípcios, o de Macedónia, e mil outros por ventura tão despóticos como o dos Turcos, não é nenhum deles citado para exemplo por estes escritores apaixonados? Porque de nenhum deles se podia tirar tão facilmente, como do dos Turcos, a consequência de que todo o governo despótico, e, por associação de ideias, todo o governo absoluto, há-de ser necessariamente cruel, injusto e violento.

Seja como for, é certo que do modo por que autores pouco sinceros reuniram nos seus escritos as duas ideias de despotismo e crueldade, de governo despótico e injustiça, se seguiu tomar a palavra Absolutismo sentido tão odioso, que aos revolucionários de todas as cores está servindo de ensalmo para fazerem adoptar e progredir os planos de revolução, em que vão pondo em prática os mais inauditos atentados contra os governos estabelecidos.

A significação primitiva da palavra Grega Déspotes nunca teve nada de odioso; porque os termos que em latim lhe correspondem são – Rex, Imperator. Não há coisa mais ordinária do que encontrar em todos os livros sagrados escritos em Grego, passagens em que se dá a Deus o nome de déspota, acompanhado de todas as expressões de gratidão e amor que podem sair de um coração reconhecido. Do mesmo modo a palavra despotismo, que se deriva de déspota, nada tinha de odioso na sua significação natural: indicava aquela espécie de governo em que todas as leis e regras de governar eram unicamente estabelecidas pelo soberano, sem dependência de outra autoridade qualquer; e deste modo tanto competia o nome de despótico ao governo de Deus, que, sendo o melhor de todos os governos possíveis, é o mais completamente independente que pode imaginar-se, como a todos os governos absolutos da Europa, em que os soberanos faziam e revogavam as leis, conforme entendiam que era conveniente às necessidades do povo que governavam. Estas leis que eles mesmos faziam, eram as únicas condições que limitavam o seu poder: mas, se o soberano era senhor das leis, dizia El-Rei D. João II, logo se fazia servo delas, pois lhe primeiro obedecia; sempre independente como o Deus que representava, mas sempre, como Ele, escravo das suas promessas.

E nesta completa independência de todas as autoridades do mundo consiste o motivo secreto por que o rei absoluto está muito mais habilitado para fazer a felicidade do povo do que aquele que o não é. O soberano que é rei pela graça de Deus, como nunca pode ter medo de que lhe tirem a coroa, também nunca pode ter motivo suficiente para resistir aos impulsos benéficos do seu coração, ou para fazer-se surdo ao grito da consciência. Certo da sua sorte futura, será naturalmente generoso e bem-facejo, porque nunca pode ter medo de vir a cair em miséria: independente de favores alheios, fará sempre justiça direita, porque nunca pode ter precisão de comprar benevolências de outrem.

Não é assim o que é rei pela graça do povo. A incerteza da sorte que o espera é a espada de Dâmocles que lhe está sempre pendente sobre a cabeça. Quem sabe se o povo soberano retirará um dia ao seu Real mandatário a comissão que primeiramente lhe dera de governá-lo? Em tais circunstâncias é força que o príncipe aguarente, até se fazer miserável, todas as suas despesas; que se faça mesquinho, e até mesmo avaro; que mande para fora os capitães da nação, a fim de segurar para si e para a sua família um fundo de que em todo o caso possa dispor. Se se trata de fazer justiça, quantas vezes lhe não será preciso torcê-la para captar o favor de alguma personagem influente que pode ser-lhe hostil, quer seja no parlamento, quer seja em assembleias populares!

Como o soberano é o primeiro interessado na prosperidade do reino que lhe pertence, deve supor-se que todas as suas leis são dirigidas a fazer a felicidade dos vassalos que governa; porque é absurdo pensar que aquele cuja glória, prosperidade e interesse nasce, prospera e cresce com o interesse, prosperidade e glória da nação a que preside, trabalhe por arruinar-se a si mesmo, arruinando os interesses do povo de que é rei. Pode não acontecer a mesma coisa, quando alguma outra autoridade, sem ser a do soberano, tem parte na formação das leis; porque em se tratando de súbditos, não são raros aqueles que procuram fazer a sua fortuna à custa da nação, cujos interesses administram.

(...)

Parece pois que o governo despótico em si, e por muito mais forte razão o absoluto, nada tem donde devam derivar-se todas as barbaridades e injustiças que os declamadores de todas as épocas lhe atribuem; e que se o contrário se verifica em alguns países da Ásia, como na Turquia e no Japão, é porque há nesses países alguma outra causa oculta, independente da natureza do governo, a que deva ser atribuído este fenómeno. Esta causa oculta, de que falo, parece-me que deve procurar-se na natureza da religião de qualquer das duas nações.

José da Gama e Castro in «O Novo Príncipe», 1841

Fonte: Veritatis

segunda-feira, 14 de janeiro de 2019

domingo, 13 de janeiro de 2019

O Papa, o bispo e o padre

«Isto é um escândalo! É melhor não ir à igreja: vive assim, como ateu. Mas, se vai à igreja, […] dê um verdadeiro testemunho, não um contratestemunho».

Nem sempre é fácil a relação da Igreja com os meios de comunicação social. Às vezes, reconheça-se, por culpa da própria entidade eclesial, quando não se expressa da melhor forma; mas, geralmente, é porque a mensagem cristã é deturpada no modo como é veiculada por alguma comunicação social.

Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com as palavras proferidas pelo Papa, na primeira audiência geral deste ano. Como muito bem apurou André Abrantes Amaral, Francisco, no passado dia 2, disse: «Quantas vezes vemos o escândalo criado por aquelas pessoas que vão à igreja e ficam lá todo o dia, ou vão lá todos os dias, e depois vivem odiando os outros, ou falando mal das pessoas. Isto é um escândalo! É melhor não ir à igreja: vive assim, como ateu. Mas, se vai à igreja, viva como filho, como irmão, e dê um verdadeiro testemunho, não um contratestemunho».

O sentido óbvio das palavras do Papa Francisco é o de que a vida cristã não se resume a umas quantas práticas piedosas, mas exige um comportamento coerente com os princípios e valores cristãos e, portanto, quem não queira assumir essas exigências, melhor é que não se engane a si próprio, indo à igreja e repetindo umas quantas orações, porque não é por isso que é cristão.

Mas a notícia, tal como foi divulgada pela imprensa, não só não transmitia esta ideia como até fazia crer o contrário: “O Papa Francisco afirmou que é preferível viver como ateu do que ir todos os dias à igreja e passar a vida a odiar e criticar os outros, acrescentando que o melhor é nem ir à igreja”! Ou seja, a ideia que uma certa imprensa passou é a de que o Papa disse que é preferível ser ateu e que o melhor é nem ir à igreja! Claro que, ante uma tal conclusão, os ateus embandeiraram em arco, supondo que até o Papa Francisco reconhece que a vida de um ateu pode ser mais virtuosa do que a de um católico que frequenta assiduamente a igreja!

A enviesada exegese das palavras pontifícias, talvez ambíguas na sua forma, mas obviamente correctas na sua essência, impediu que os ateus se apercebessem da conclusão lógica desta mensagem de Francisco. Com efeito, se o Papa diz que uma pessoa que odeia as outras não é católica, mas sim ateia, na realidade está a afirmar que a caridade é uma característica essencial, senão mesmo exclusiva, da fé cristã, enquanto o ódio e a maledicência são atitudes próprias dos não-crentes, nomeadamente dos ateus. Esta conclusão, que é óbvia, não é de facto abonatória dos que não acreditam em Deus. Felizmente, como os ateus estavam tão entusiasmados com o que julgavam ser as palavras do Papa Francisco, nem sequer repararam no verdadeiro sentido dessa sua mensagem que, longe de os canonizar, ou preferir em relação aos crentes menos coerentes, os considera como aqueles que habitualmente passam a vida a odiar e a criticar os outros.

Outro caso recente foi o provocado por uma reportagem natalícia do Observador, em que constavam umas alegadas declarações de D. Manuel Linda, Bispo do Porto, e do Padre Anselmo Borges, sobre a virgindade de Maria. Da leitura desse artigo depreendia-se que ambos negavam o dogma que afirma que a Mãe de Jesus, não obstante a sua maternidade, é sempre virgem. Ante uma tal incoerência choveram, como não podia deixar de ser, os protestos mais ou menos veementes dos crentes, indignados pelo que parecia ser uma escandalosa heresia, publicamente proferida por dois clérigos, tendo um dos quais, como bispo diocesano, graves responsabilidades eclesiais.

A primeira reação, no Observador, a essa reportagem, foi a ‘entrevista’ realizada a Bento XVI (https://observador.pt/opiniao/bento-xvi-jesus-cristo-e-filho-de-uma-virgem), esclarecendo o que sobre a matéria afirma a Igreja, pela suprema voz do papa emérito, que é também o mais importante teólogo católico da actualidade. Teve-se, contudo, o cuidado de não fazer nenhum juízo sobre os alegados autores das polémicas declarações, porque a tanto obrigava o princípio jurídico e moral da presunção de inocência, bem como a condição clerical de ambos, que exige, em nome da comunhão eclesial, redobrada prudência, pelo menos enquanto as supostas declarações não fossem pelos próprios desmentidas ou confirmadas.

Felizmente, os esclarecimentos depois prestados, pelo referido Senhor Bispo e corroborados pelo próprio Observador, foram elucidativos de que tudo não tinha passado, afinal, de um mal-entendido (https://observador.pt/2018/12/27/a-virgindade-de-maria-e-o-bispo-do-porto/). Com efeito, as posteriores declarações do prelado foram suficientes para dissipar quaisquer dúvidas, na medida em que estão em absoluta conformidade com o entendimento que da fé católica faz o magistério da Igreja.

Os esclarecimentos dados pelo dito Senhor Padre também foram muito esclarecedores, mas em sentido contrário, infelizmente. Ou seja, tendo confirmado ao Observador o que nessa reportagem lhe tinha sido atribuído e que constitui, objectivamente, uma afirmação contrária à fé, tudo leva a crer que incorreu, salvo melhor opinião, numa contradição insanável com a doutrina católica. Com efeito, se se verificar, por quem de direito, que houve, de facto, uma consciente, voluntária e reiterada negação de um dogma da fé, as competentes autoridades eclesiais não poderão, obviamente, ignorar as correspondentes consequências canónicas.

Segundo o cânone 751 do Código de Direito Canónico, “diz-se heresia a negação pertinaz, depois de recebido o baptismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica”, como é a perpétua virgindade, também física, de Maria, Mãe de Jesus. Como se exige a pertinácia no erro, só pode ser formalmente declarado herege o fiel que, tendo feito uma afirmação contrária a uma verdade de fé, tenha sido devidamente advertido da incompatibilidade dessa sua declaração com a fé cristã e, consciente e voluntariamente, a mantenha. Neste caso, incorre na sanção canónica prevista no cânone 1364: a excomunhão latae sententiae, ou automática, a que acresce, para os clérigos, a perda de “poder, ofício, cargo, direito, privilégio, faculdade, graça, título, insígnias, mesmo meramente honoríficas” (cânone 1336).

É importante que se diga que a Igreja, em caso algum, nega a nenhum fiel, seja clérigo ou leigo, a total e absoluta liberdade de pensamento e de expressão. Portanto, qualquer católico tem toda a liberdade, que a Constituição portuguesa reconhece a todos os cidadãos, de pensar e de se exprimir como entender. Mas, naturalmente, à Igreja corresponde idêntica liberdade: não se lhe pode negar o direito de reconhecer, ou não, como seu ministro, ou fiel, uma determinada pessoa. Neste sentido, assiste-lhe a faculdade de conceder, ou retirar, as credenciais que habilitam alguém para o exercício de funções eclesiais.

Também outras instituições, públicas ou privadas, respeitando a liberdade de pensamento e de expressão dos seus membros, podem legitimamente considerar que alguém, que expressa publicamente opiniões contrárias aos seus princípios, ou incorre em atitudes indignas do cargo que ocupa, não está em condições de ser seu representante, ou porta-voz dessa entidade. Os fiéis têm direito a que os ministros católicos, padres ou bispos, sejam legítimos intérpretes da doutrina da Igreja e fiéis porta-vozes do seu magistério.

Não se trata, portanto, de julgar ninguém – quem sou eu para o julgar?! – nem muito menos de impor razões filosóficas ou teológicas opináveis. Trata-se, apenas, de recordar uma exigência ética, que obriga ao repúdio da duplicidade farisaica, em nome da coerência. Se um clérigo decide divergir de uma verdade de fé essencial, o menos que se lhe pode pedir é que rectifique, ou então tenha a honestidade – para não dizer a decência – de se demitir das funções eclesiais que exerce.

Não em vão o Papa Francisco considera o clericalismo um dos principais males da Igreja actual. Há clericalismo quando, ante um caso de pedofilia, a hierarquia preocupa-se mais em proteger o sacerdote prevaricador do que as suas vítimas, que deveriam ser o alvo prioritário da solicitude pastoral. Um clérigo, porque o é, não pode beneficiar de uma escandalosa impunidade em questões morais ou doutrinais. Na Igreja, o estatuto sacerdotal não pode ser sinónimo de privilégios, mas de acrescidas responsabilidades. Se, como se costuma dizer, noblesse oblige, muito mais obriga a condição presbiteral e episcopal.

Em boa hora Francisco, ao mesmo tempo que convidou os maldizentes à conversão, condenou severamente a hipocrisia de quem se diz cristão e nega, com as suas palavras, a fé da Igreja. Ou, pior ainda, como sacerdote prega opiniões que são contrárias à fé eclesial. Também “Isto é um escândalo! É melhor não ir à igreja: vive assim, como ateu. Mas, se vai à igreja, […] dê um verdadeiro testemunho, não um contratestemunho”!

Fonte: Observador

Subscrever:

Comentários (Atom)